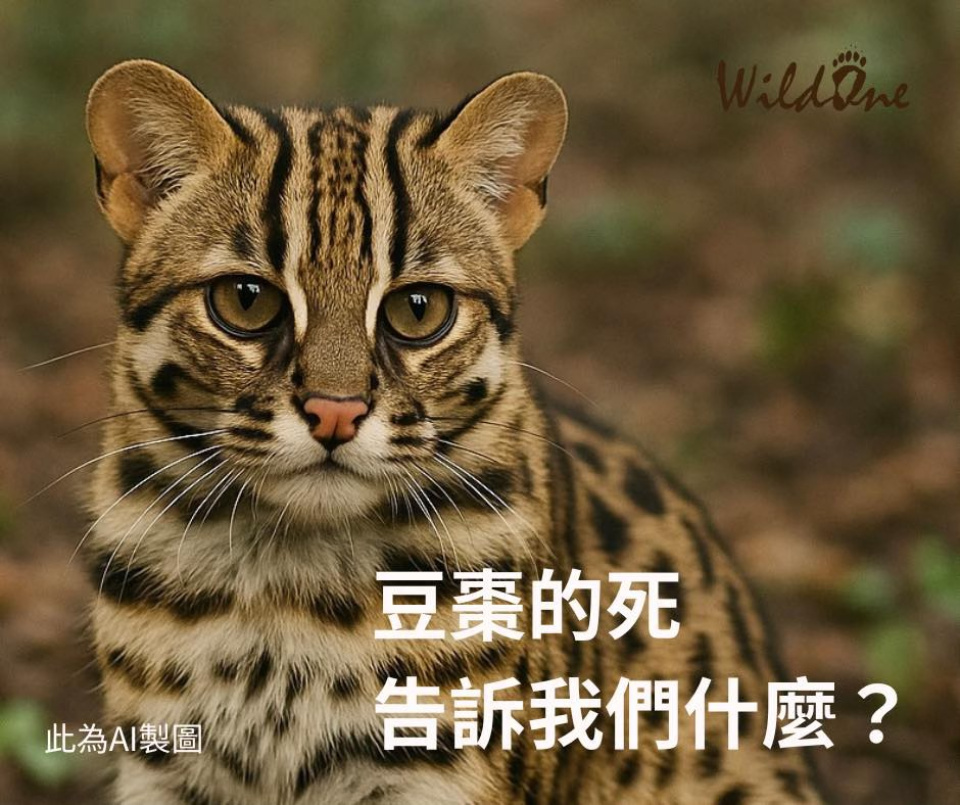

豆棗的死,告訴我們什麼?

6月29日 石虎保育大使 阿虎加油 發布了「豆棗」的死訊,死因是犬隻攻擊。

豆棗是生物多樣性研究所石虎追蹤團隊追蹤的雌性石虎,在三年的追蹤期間紀錄了五次生產,卻也經歷了農地焚燒的祝融之災、非法盜獵的子彈,一一躲過死神的豆棗,最終還是死於犬殺。同樣身為野生動物救傷的工作者,心情難免大受打擊,但情緒整頓好後,還是要好好面對豆棗之死。

救傷的一大目的__揭露野生動物所面臨的威脅。

而在整個救傷流程中,有兩個時間點可以告訴我們這些資訊,一個是通報入院原因,另一個就是追蹤個體的死亡原因。

▌通報入院原因

打開野灣的救傷年報就會發現,救傷通報量首位是臺東市,接下來依序是池上、關山與鹿野。救傷通報的數量很有可能與兩項因素有關(註1),一個是人為開發程度如,臺東市;另一個則是救傷單位的坐落位置,如池上鄉。

而野生動物受傷能否被通報的一大重點「是否被人發現」,人為活動則是一大關鍵。交通要道因為車流不息,動物車禍的少被遺漏;而人為活動較少的地方,通報量可能也會比較少;資訊落差大的地方則可能因為未接收過救傷資訊,導致救傷案件根本沒有機會被通報。因此,某地區的救傷案件較少,並不一定表示危害較少。

因此,我們可以大概描述這樣的資料性質,來源是相對破碎且不完整的,可能高估也可能低估。但資料會因此不具有意義嗎?也不會,因為在延展時間和空間尺度的情況下,即使是少有的案件,有會有被偵測到的一天,而這就是我們救傷工作者可以獲得的「威脅警訊」。

▌追蹤個體的死亡原因

追蹤資料就完全不一樣了。野放追蹤在物種、個體、健康狀況、野放地點上都可以做選擇,會造成誤差的變因變少了,影響結果的誤差也變少了。因此,在某地區收集到的野放追蹤資料,相較於上一段的「通報入院原因」,在揭露威脅上可說更加完整且全面。

只是野放追蹤做起來成本極高,追蹤器一個要破萬,要有人力去追蹤,還要配合動物習性日夜顛倒,整理後續的資料也需要錢。談來談去都是錢,沒有錢就沒辦法做事,這也是沒辦法每隻野放動物都追蹤的原因。

▌石虎的追蹤資料

現在看看生多所石虎研究團隊所公開的石虎追蹤紀錄。42隻個體中,27隻已死亡 (死亡率64.3%)。導致死亡的原因:犬類攻擊或疑似犬攻擊10例(37%);人為衝突(如誤捕、衝突捕殺)6例(22.2%);狩獵4例(14.8);車禍、中毒、不明創傷各2例(7.4%);掉落蓄水池:1例(3.7%)。

因此,透過追蹤後取得的數據可以說 #造成石虎死亡的眾多威脅中_犬隻攻擊是最主要的原因。當然我們不能忘了棲地破碎化對於石虎族群威脅的推波助瀾,兩者都很重要,在保育的的策略上,自然就不是非A及B的選擇,而是兩者並重。這樣的論述,同樣適用於人獸衝突、盜獵、車禍、中毒......等。

面對這樣的事實,漠視、消極處理真的是正確的嗎?請 #農業部動保司 不要再忽略遊蕩動物危害野生動物的事實。動保政策不是只關乎動物本身,更關乎民生、保育、公衛、經濟。而動保政策,必須納入更多不同領域的專業聲音,才能在各種權益關係人中,找到困境的解方!

註1:該推斷為依據資料特徵做描述,並無完整統計研究