安樂死不等於放棄治療——重新認識動物救援現場的抉擇

民眾最容易參與到救傷的環節,就是現場救援、安置與後送。也因為有大家的即時通報救援,才能拯救無數的生命。

但一直以來,都有不少民眾對野生動物送到救傷單位會被安樂死這件事情感到不安。為什麼大眾對安樂死的觀感如此負面呢?不少人質疑:「救援者花費大量心力救援,但動物送到救傷單位卻被安樂死,這樣救援者作何感想?」又或是說:「終於救下XX動物,牠總算躲過了安樂死。」

近期因鷺鷥受傷遭不當處置,安樂死議題再次浮上檯面。事實上,許多民眾因為知道救傷單位會執行安樂死,而不願意將受傷動物交給我們。也許,這正是一個契機,讓我們重新討論安樂死的真正意義與考量。

▌黃頭鷺的案例——無法飛翔的鳥,還能野放嗎?

近期事件中的黃頭鷺,左翅肱骨接近肘關節的地方骨折。這種傷勢即使復原,往往也會導致關節僵硬,翼膜失去彈性。當一隻鳥無法正常伸展翅膀,就無法飛行。對需要遷徙的黃頭鷺來說,飛行是生存的根本。如果我們收到這樣的個案,且確定他將喪失飛行能力,那我們會選擇安樂死,為什麼?

▌救傷的核心目標——以野放為最高原則

救傷的最終目標,是讓動物重返自然。但如果動物失去野外生存能力,我們會選擇安樂死。所謂生存能力,不僅僅是能吃能走,還包括飛行、躲避天敵、遷徙與適應環境。救傷過程中的野放評估,就是判斷動物是否具備這些能力。若缺乏,牠們即使回到野外,也只能緩慢地走向死亡。為了避免這樣的痛苦,我們選擇安樂死,讓牠們不必經歷漫長的折磨。

▌動物福祉的考量——長期收容是苦難,安樂死是解脫

無法野放的動物,長期收容真的比較好嗎?答案是否定的。傷鳥不會理解自己為何無法飛翔,牠們只會因人類的接觸而長期處於高度緊張,甚至在日常餵食時四處亂撞,導致反覆摔傷。營養不良、反覆受傷、無法表現天性,這些都是動物福祉不佳的表現。這樣的未來可預見且殘酷,因此,安樂死反而成為最仁慈的治療與解脫。

▌救傷倫理——避免無謂的痛苦

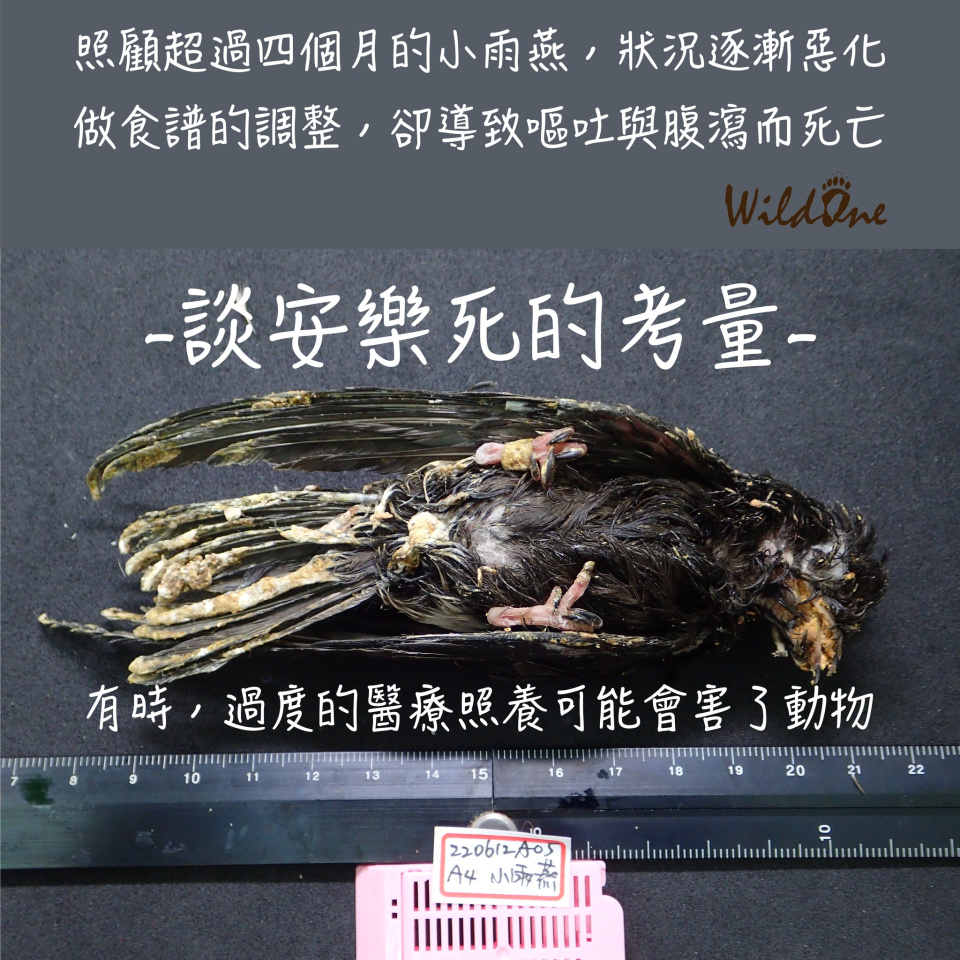

當動物傷勢過重、無法恢復,甚至情況惡化時,我們也會選擇安樂死。因為繼續醫療與照養,只會讓牠們承受更多痛苦。這是我們必須堅持的救傷倫理:不讓生命在無望中煎熬。

▌保育與社會責任——守護生態與公共安全

有時,我們會安樂死有傳染病的動物;有時,動物即使身體康復,但出現行為異常(如錯誤銘印、過度親人、攻擊人類),也可能需要安樂死。這不是要把在野外有狀況的動物都淘汰,而是當野生動物進入了救傷單位,我們就有為社會把關公共安全、社會安定與疫病風險的責任。若野放後的動物與人類之間發生衝突,不論是攻擊人或與人過度親近,都會讓人獸雙方的生命安全陷入威脅,並帶來疾病傳播的風險,更可能導致動物被貼上負面形象的標籤,例如獼猴因搶食而成為「潑猴」;黑熊因攻擊事件而成為「害獸」等等,都將直接影響保育行動的推進。

✏️寫在最後

因為死亡見多了,我們更理解走向死亡帶來的痛苦。安樂死,是避免痛苦的治療方式。身為救傷工作者,我們時時自問:讓這條生命苟延殘喘,是為了滿足自己的憐憫,還是真的為了動物好?我們不僅為生命把關,更為生命的尊嚴把關。希望社會能更理解這份艱難的抉擇,給予救傷人員更多支持,也讓每一條生命都能被善待與尊重。

如果你還想從野生動物救傷的專業性來了解這次的事件,可以閱讀台灣野生動物救傷與保育學會的文章:【好心及善良不夠嗎?:談野生動物救傷的專業與倫理】