帶著力量,重回山林──力鹿克Lizuk Tumaz

|不平靜的早晨

2023年5月2日早晨,野灣野生動物保育協會的人員才剛準備開始工作,一通緊急來電打亂了日常的規律。原來在花蓮卓溪鄉一處海拔僅約356公尺的苦茶園附近,當地居民發現一隻臺灣黑熊受困套索陷阱!主管機關花蓮分署接獲通報後,會同野灣和其他相關單位,立即展開救援行動。

救援團隊抵達,只見現場一片凌亂,黑熊在邊坡上不斷掙扎,發出警戒的低吼聲,周圍植被因而被清出了一整塊草木不生的黃土區。獸醫師與保育員率先前往受困地點場勘,確認操作地形與位置後,立即執行麻醉吹箭。

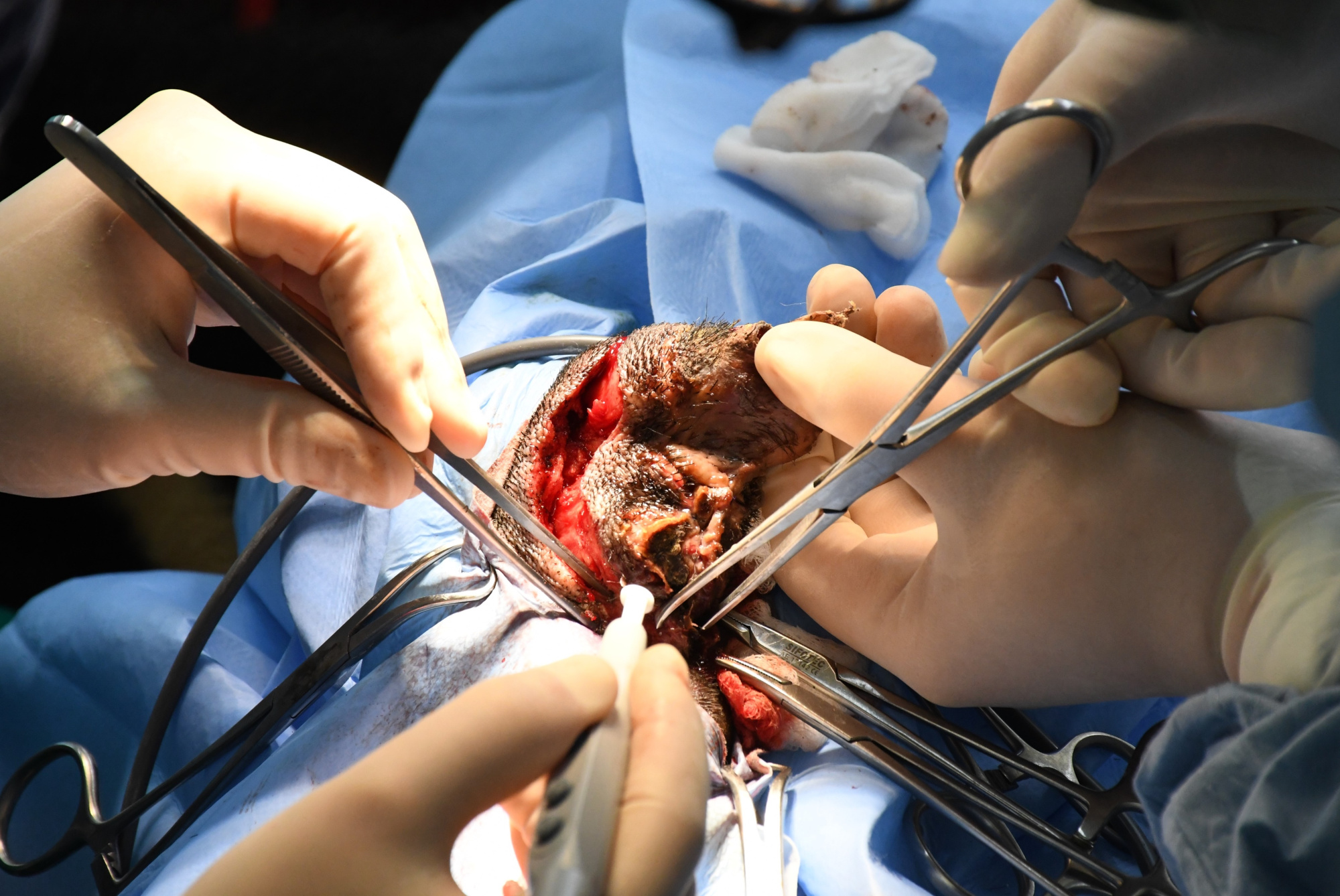

救援團隊在現場初步檢查傷勢並處理傷口

初步檢查為一隻58公斤的年輕公熊,左前肢第四趾與第五趾遭套索纏繞。其中第四趾狀況較為嚴重,經獸醫師評估後決定現場截去第四趾,避免後續的感染狀況;第五趾則因為腫脹,需要入院後續觀察。

|醫療與野放訓練

黑熊住進野灣醫院後,醫療團隊嘗試保住第五趾,無奈傷口狀況不佳,為了避免引發後續感染而危及性命,最終截去了第五趾。所幸在獸醫師的細心照料下,傷口復原良好,短短一個月內便已完全癒合,令團隊所有成員都感到相當振奮。

為受傷的左前肢進行截趾手術

隨後進行為期兩週的野放訓練,確認黑熊在醫院休養的期間,仍然保有敏捷的攀爬移動能力、自行覓食的技能、和躲避人類的警覺心,這些都是牠在野外存活下去至關重要的能力。

同時間,追蹤團隊也為牠戴上衛星頸圈,頸圈重量不到體重的3%,符合野生動物追蹤工作的國際規範,頸圈能為我們紀錄黑熊野放後的行蹤與寶貴的生態資料,並在追蹤期滿後會自動脫落。兩個綠色大大的耳標,則是為了能在自動相機拍到的影像中,迅速辨識出黑熊的身分。

打上耳標,有利於野放後的辨識

在野訓籠舍內展現良好的攀爬活動能力

|帶著力量,重回山林

歷經許多專業團隊的努力,終於迎來野放回家的日子。2023年6月12日,由當地清水部落何成忠頭目進行祈福儀式,並為黑熊命名為力鹿克──Lizuk Tumaz,Tumaz是布農語黑熊之意 ,Lizuk 代表力量,意即希望牠如滿弓蓄勢待發的黑熊。

隨後,在救援團隊及當地居民的共同見證下,力鹿克緩步走出籠門,機警地環顧四周,稍做猶豫後,隨即快速奔離現場,消失在鬱鬱山林之間。

力鹿克步出籠門,重回山林的懷抱

從頸圈回報的衛星訊號,顯示力鹿克在野放後的前九個月,多於花蓮臺東縣界以南、新武呂溪以北的天然林區活動 。隔年跨越新武呂溪及南橫公路後,在新武呂溪以南、紅石林道以北的區域穩定活動。

力鹿克的活動範圍約達250平方公里,主要介於海拔500至1500公尺間的中低海拔山區,此處包含新武部落、初來部落等居民的生活環境,力鹿克雖數度接近,但多為短暫通行,並未出現干擾行為、也未有衝突事件發生。

衛星追蹤頸圈於2025年4月30日自動脫落,脫落在後山的次生林地,該處有許多青剛櫟等殼斗科植物,正是適合黑熊覓食的環境。追蹤團隊成功紀錄了力鹿克近兩年的野外活動狀況,是目前花蓮分署追蹤時間最長的野放黑熊,為臺灣黑熊保育提供了寶貴資訊,也有助於在地居民對黑熊更多的認識。

追蹤近兩年,衛星頸圈於野外自動脫落(照片來源 :花蓮分署)

|人熊共存的努力

回顧力鹿克救援案件,居民能在發現黑熊受困陷阱後即時通報,救援團隊能快速組織、分工,在僅僅5小時內完成救援任務,讓黑熊快速獲得適當的醫療處置,最終能順利康復野放,仰賴的不只是運氣,更多的是在地居民、主管機關、保育團體等各單位之間長期的合作經驗與信任關係。

近年來人熊衝突案件逐漸受到矚目,黑熊並不如一般大眾所想的只居住在遙遙深山之中,牠們的活動範圍其實與人們的生活空間高度重疊。

為了保護彼此的安全,注意食物及廚餘管理、留意住家周邊家禽、犬隻,避免吸引黑熊靠近,加強現行陷阱的換發與管理,提高對黑熊行為習性的認識等,都是第一線團隊正努力的方向;而如何讓在地居民在與熊共存的路上受到更多支持、如何促進大眾對人熊衝突議題的理性討論與相互理解,則是這片土地上所有人的課題。

特別感謝

- 卓溪鄉在地居民協助救傷通報

- 林業及自然保育署花蓮分署統籌救援任務

- 玉山國家公園管理處支持教育推廣

- 野聲環境生態有限公司執行野放後追蹤