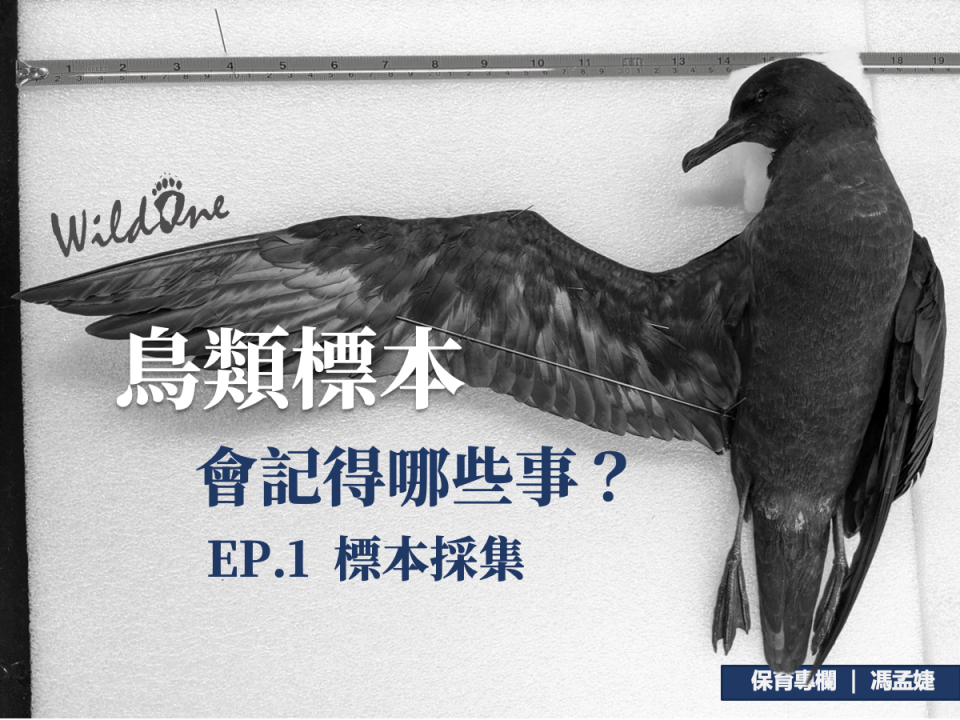

鳥類標本會記得哪些事?|Ep.1 標本採集

採集是所有標本故事的開頭。涉及死亡的事物總引起人們關切,尤其在人類與鳥類的共同歷史中,已有許多對於過度採集的反省和倡議。

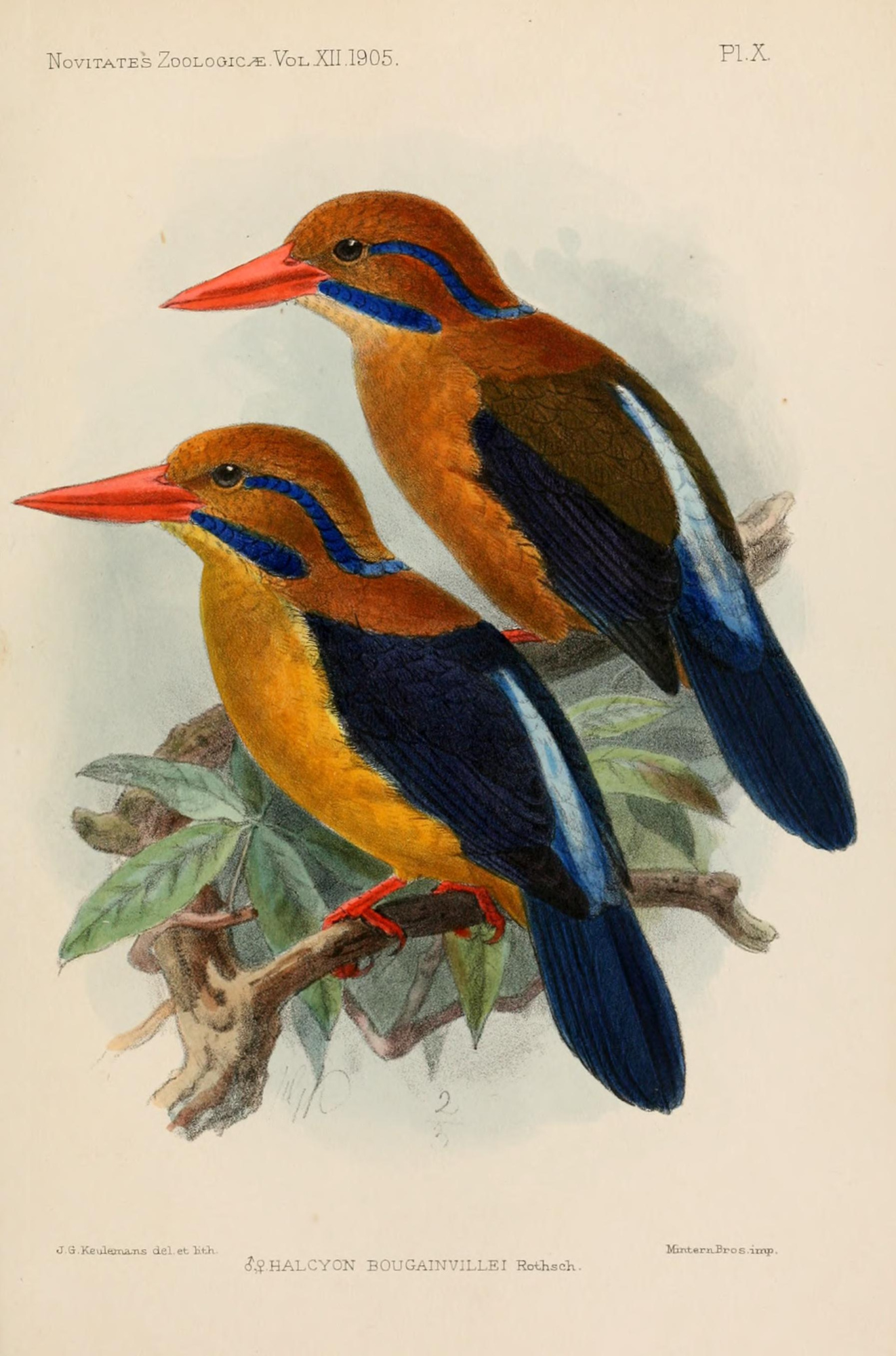

要討論標本採集這件事,十年前一則在網路上引起熱議的鬚翡翠新聞,或許很適合作為思考的引子。事件的起頭是美國自然史博物館發了一則貼文,興奮地分享他們研究團隊在索羅門群島拍下了史上第一張鬚翡翠的照片,畫面中是一隻被握在研究員手上的雄鳥。

這則消息發佈過後沒幾天,人們便發現照片中的稀有翡翠已經成了一隻標本。「這隻鳥最後沒有被放走!牠被殺掉了!⋯⋯實在太令人憤怒了!」在網友揭露此事後,博物館不久便撤下網站上的報導文章。研究計畫主持人 Christopher E. Filardi 隨即發表一篇解釋聲明,強調這次採集「並非一時的衝動決定」。鬚翡翠自 1904 年首次被描述後,一直只有幾隻雌鳥的標本,研究團隊在謹慎評估族群數量及標本採集的必要性後,才決定以符合人道標準的方式犧牲這隻鳥。

這起事件持續發酵了一段時間,出現兩種立場的爭辯:一方認為經過專業評估、符合人道規範的標本採集,本就是生物研究不可避免的一環,何況若一個物種會因為減少一隻個體就危及族群存亡,那可能也早已落入滅絕旋渦 (extinction vortex);另一方則認為,血液、羽毛、影像與聲音等紀錄便已足夠,博物館大量收集標本的時代已然過去。

作為全世界可能擁有最多愛好者與最多公民科學活動的生物類群,人們面對鳥類採集的態度,似乎很難與魚類、昆蟲或爬蟲類相比擬。於是不禁要問:為什麼需要鳥類標本?標本採集真的有必要嗎?

鬚翡翠 (Moustached Kingfisher, Actenoides bougainvillei) 在過去只有博物學的圖像紀錄,直到近年才終於有少數幾筆野外的影像與錄音紀錄。

為什麼需要鳥類標本?拍照還不夠嗎?

基於科學研究目的所收集、保存的標本稱為憑證標本 (voucher specimen),這是一個物種、一個族群、一個個體確切存在過,最不容質疑的證明,它能留下許多其他紀錄形式無法留下的生物資訊。目前在學界的討論中,有一些關於憑證標本無法被取代的理由:

- 對於一些不易辨識的物種,憑證標本可提供研究者反覆查驗,以釐清分類地位及族群分布範圍的問題。

- 隨著科學技術的發展,有時會發現一些過往被人們忽略的重要特徵(例如鳥類羽毛的紫外光反射)。而標本能保存最完整的生物訊息,有助於後續研究者重新發掘那些在遺傳上具有差異,但外觀上非常相似的「隱存種 (cryptic species)」。

- 採集血液或羽毛樣本時,可能發生樣本污染或取樣錯誤的問題,如果沒有實體標本作為佐證,便無法驗證基因定序的結果是否確實對應到目標物種。此外,我們也能從實體標本身上抽取不同部位的遺傳物質樣本,以檢驗先前的定序結果。

- 鳥類在以粒線體 DNA 為材料,處理物種或物種以下層級的分類問題時,容易因為「粒線體 DNA 核內插入序列」(Nuclear mitochondrial DNA segment) 的現象導致結果偏誤。若缺乏實體標本,這種偏誤可能很難被察覺並修正。

- 基於分子資料發現的遺傳分化,仍須透過標本檢驗是否伴隨型態特徵的變異,以完整評估一個族群的獨特性,並給予恰當的分類地位。

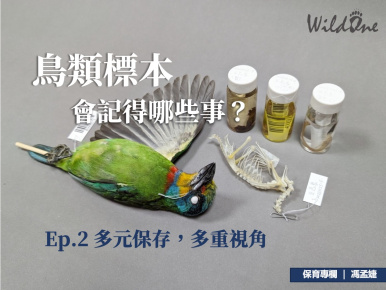

在目前的鳥類研究中,憑證標本最主要的保存形式是皮毛標本 (study skin)。儘管也會採用包含分子證據、行為和聲音的綜合研究方法,但分類學家在描述新物種時,基本上仍須指定一個正模式標本(以及通常至少一個副模式標本)。而正式被描述以前,一個物種沒有學名,便無法被列入調查名錄,無法給予保育狀態 (conservation status) 評估,就無法成為被觀察與保護的對象。

等待名字、獲得名字、失去名字

許多鳥種其實早已為人所知,卻因為缺乏標本而遲遲未被賦予學名。例如,婆羅洲的眼鏡啄花是鳥類學家和賞鳥人關注已久的一種小鳥,雖然一直有影像與生態紀錄,但直到 2019 年才採集到標本並正式發表;印尼的偏遠小島上有一種旺吉-旺吉繡眼,牠的型態特徵與同屬成員完全不同,甚至是當地人會自行繁殖的籠養鳥,但始終缺乏成鳥標本,直到 2022 年研究人員取得採集許可後,才終於指定模式標本,賦予學名。

模式標本不一定得透過新的採集獲得。例如印尼小巽他群島上的林賈尼角鴞和帝汶夜鷹,這兩種過去在野外不易發現的夜行性鳥類,在當今錄音設備和聲學分析技術的幫助下,以獨特的歌聲在我們眼中現形。隨後,鳥類學家在博物館的抽屜裡重新發現了牠們,讓古老的標本跨越百年時空,成為足以代表新名字的模式標本。

然而,也曾經有鳥類在缺乏模式標本的情況下被發表為新種。1988 年時,英國鳥類學家在索馬利亞偏遠的內陸城鎮布羅-布蒂 (Bulo Burti),抓到了一隻從沒見過的黑白相間的鳥,並將牠交給了當地的生物學家。在圈養了一年多,採集了血液、羽毛和聲音樣本之後,考量到牠可能是數量非常稀少的物種,這隻鳥被放回野外,而後根據基因定序,在 1991 年發表為新種,名為布羅-布蒂灌叢伯勞 (Bulo Burti Boubou, Laniarius liberatus)。其種小名 liberatus 的意思即為「釋放」。然而,由於組織樣本不夠充分,野外也沒有再發現這種鳥,後續的研究者認為牠只是海岸灌叢伯勞的罕見色型變異。如果有標本留存,新的分子技術和研究方法或許能重新揭示牠的分類地位,但空缺的資料已將牠與牠的歷史收回,最終布羅-布蒂灌叢伯勞被「釋放」到物種名錄之外,即使滅絕也無人知曉。

眼鏡啄花 (Spectacled Flowerpecker, Dicaeum dayakorum) 在過去很長一段時間都只有以俗名出現在鳥類圖鑑上。(圖片取自發表文獻)

台灣的鳥標本

目前台灣的博物館和典藏機構雖然沒有主動採集鳥類標本的計劃,但仍持續、廣泛地在收集鳥類標本。這些標本(大體)主要來自於學術研究計畫、公民科學活動和野鳥救傷單位,有些民眾也會將撿拾到的鳥類,自行寄送給博物館。

保存與累積台灣在地的憑證標本,能擴大我們對鳥類分佈的理解,更了解自己國家的鳥類生態。例如台灣 2022 年確認的新紀錄鳥種黑細鸌,是一隻在宜蘭發現、經救傷後不幸死亡的個體,憑證標本收藏於臺灣博物館。牠不僅是這個物種在台灣的第一筆紀錄,也是出現在太平洋最西側的紀錄。很多遠洋性海鳥由於缺乏資料,過去經常在人們的討論中缺席,甚至沒有列在調查名錄上。在國際的基因資料庫中,黑細鸌目前亦未有數據可供比對,這也是標本不該完全仰賴組織採集與基因序列的原因之一。

黑細鸌 (Christmas Shearwater, Puffinus nativitatis) 標本在解剖前的紀錄照片。

台灣第一筆史氏蝗鶯的紀錄也值得一提,那是一隻 2001 年在鳥類繫放(1) 研究中意外去世的個體,憑證標本收藏於中央研究院動物標本館。由於蝗鶯科鳥類生性隱蔽又有許多相似種,野外觀察相當不易。該隻史氏蝗鶯的標本,從外觀上來看,不太符合這個物種典型的型態特徵,與相似種北蝗鶯難以區分。而兩者的一個關鍵診斷特徵在於,史氏蝗鶯外側第四根飛羽比第二根長,這是另一者所沒有的翼式(2)特徵。如果只有野外影像,這筆史氏蝗鶯的紀錄必會受到質疑。

(左)史氏蝗鶯 (Pleske's Grasshopper Warbler, Helopsaltes pleskei) 的乾燥標本

(右)史氏蝗鶯與北蝗鶯 (Middendorff's Grasshopper Warbler, Helopsaltes ochotensis) 的翼式比較。

此外,鳥類標本在採集、辨認、測量、謄寫、整理、保存的過程中,難免也會發生失誤。像中地鷸、針尾鷸和大地鷸這類田鷸屬 (Gallinago) 的鳥類,牠們的羽色相似、型值資料的範圍有所重疊,而作為鑑別依據的外側尾羽,在野外則較難觀察,記錄標本時也可能不小心被忽略。就算是博物館內的憑證標本,也曾發現不少鑑定錯誤的情況。若缺乏完整的皮毛標本,這些問題難以被檢驗修正,可能導致對於物種分布、遷徙路徑、生態習性的誤解。

收藏於中央研究院動物標本館的田鷸屬鳥類標本,其中許多是採集自松山機場為飛安而架設的鳥網。

收藏於臺灣博物館的其中兩隻中地鷸 (Swinhoe's Snipe, Gallinago megala) 標本。

牠們在許多部位的羽毛特徵皆有差異,右圖可能是年輕的幼鳥。

憑證標本是了解物種個體、性別與年齡之間細微差異的重要依據。

直面死亡是認識生命的開始

回到鬚翡翠的故事,雖然這看似是一次科學研究與動物福利之間的價值拉扯,但人們真正關切的,或許是一個涉及死亡的訊息,究竟鑲嵌在何種情境中被傳達。

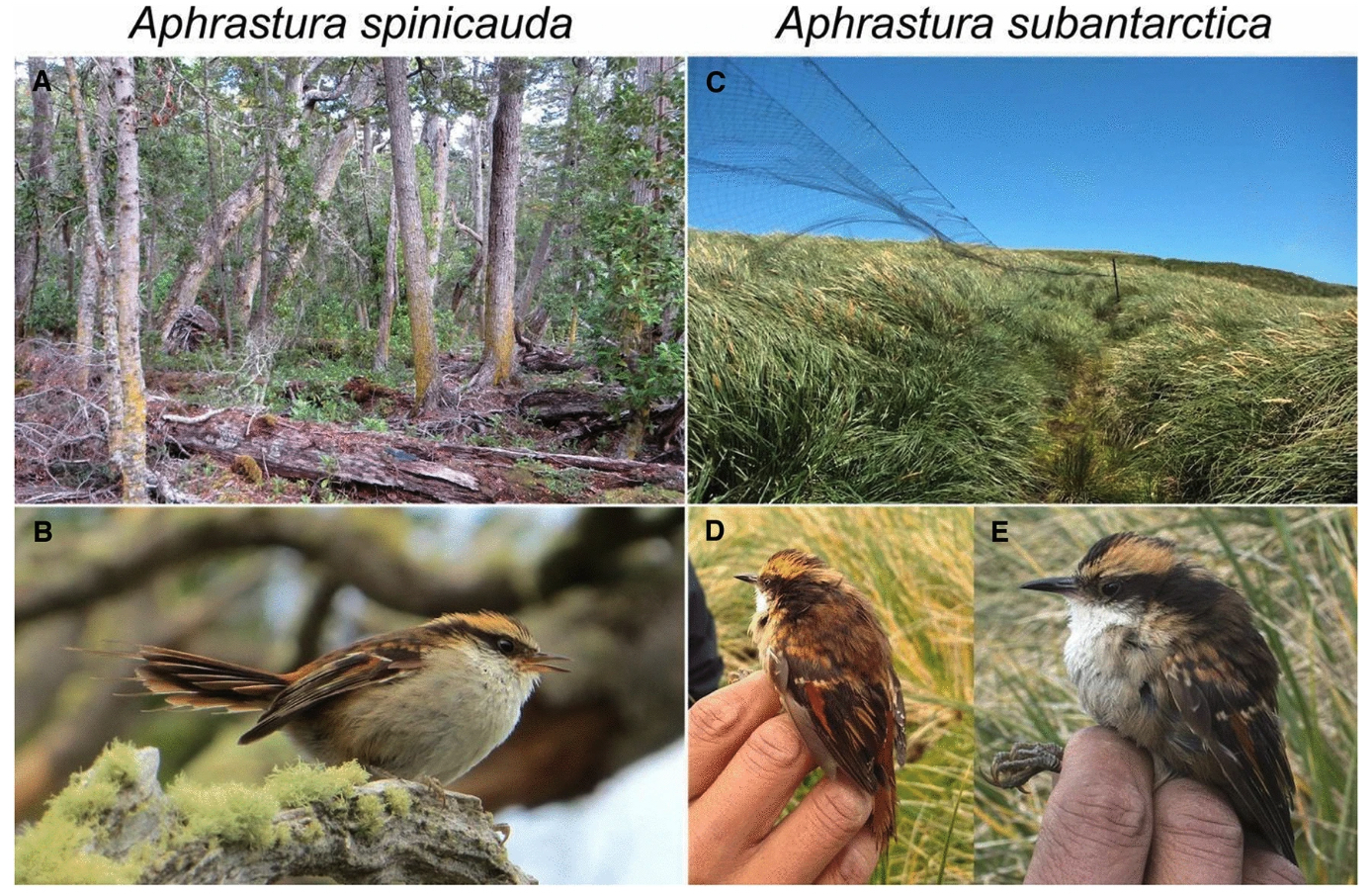

一個值得借鏡的案例,是 2022 年發表的亞南極刺尾雀 (Subantarctic Rayadito, Aphrastura subantarctica)。這是一個在智利最南端的迭戈拉米雷斯群島 (Diego Ramírez Islands) 上發現的、令鳥類學家和賞鳥人驚喜的全新鳥種。相關新聞在社群媒體上轉傳時,內容聚焦在牠獨特的生態習性(刺尾雀屬是森林性鳥種,但這座偏遠海島上沒有這類棲地),以及亞南極圈脆弱的生態環境。作者們表示:「我們以世界上最後的原始生態區來命名這個新種,希望以牠為象徵,喚起人們的關心,進而保護這裡獨特的生態環境。」

亞南極刺尾雀 (Subantarctic Rayadito, Aphrastura subantarctica) 是新發現的鳥種,目前幾個主要的世界鳥類名錄中都還沒有牠的名字。(圖片取自發表文獻)

亞南極刺尾雀的發表文章中,包含了以霧網捕捉鳥類的研究方法紀錄照、刺尾雀握在研究人員手上的照片,以及一隻正模式標本和兩隻副模式標本的描述。相比於備受爭議的鬚翡翠事件,刺尾雀的發表過程並沒有受到批評,牠的採集是基於明確的研究動機,也有符合採集規範的聲明,妥善地傳達了研究的價值。

對於研究者而言,已有諸多文獻例證能為標本的重要性背書,採集似乎是一件再正常不過的事。但並非所有關心鳥類的人都熟悉科學知識的生產流程,科學也並非理所當然地凌駕於其他價值之上。或許在未來,鬚翡翠雄鳥的標本確實會向人們訴說許多關於牠們的故事,然而在以死亡為開頭的故事中,牠首先會提及的,必然是與人類的相遇,是自身的死亡與人類的關係。

*註解:

(1) 鳥類繫放 (bird ringing /bird banding) 是藉由捕捉野生鳥類活體進行標記、測量與監測的研究方式。繫放需要提出研究申請,並全程以鳥類的福祉為最優先考量,盡可能避免鳥類受苦、死亡。

(2) 翼式 (wing formula) 是描述鳥類初級飛羽之間相對長度的方式,是鑑別某些相似鳥種(如柳鶯科和鶲科部分成員)的重要依據。翼式通常從最外側第一根飛羽算起,與一般常用的羽毛描述順序相反。

|關於作者

馮孟婕,一九九四年生,台大森林所畢。曾獲林榮三文學獎、梁實秋文學獎與建蓁環境文學獎等。寫作皆以鳥類為主題,創作計畫獲文化部青創獎勵、流浪者計畫,以及國藝會補助。感興趣的領域包含自然文學、鳥類學、解剖學、鳥類民俗文化、博物學史等。現投注於環繞鳥類的書寫、繪圖、生態調查與標本製作。