鳥類標本會記得哪些事?| Ep.3 跨時空群聚

提到鳥類標本,許多人的第一印象是博物館展廳裡栩栩如生的剝製標本,牠們還原了鳥類活生生的樣貌,具有教育解說的價值。但若你走入博物館後台,拉開庫房的抽屜,看見的會是一隻隻整齊排列的皮毛標本,如同上篇文章提及的,這些皮毛標本往往才是博物館收藏的主體。牠們有些羽毛已經褪色、標籤泛黃,看上去就像一群深深熟睡、等待被喚醒的鳥兒。

保存標本並不容易,如同野鳥需要適合的棲地生存,鳥類標本也需要特定的環境條件才能存續。為了防止受潮發霉、昆蟲蛀蝕、光照褪色等問題,博物館庫房必須維持溫濕恆定的狀態,定期進行除蟲與清潔作業。標本越多,花費的時間、金錢和精力就越多。既然如此,博物館為何要持續收藏標本?不是每一種鳥、每一種形式的標本都有一件就好了嗎?

博物館庫房抽屜一隅。除了多樣的物種,博物館也會盡可能收藏多樣的個體。

為何收藏大量標本?

博物館收藏的標本,代表的不僅是「物種」,也是獨特的「個體」。同一種鳥在不同年齡、性別、地理區域與環境條件下,體型、羽色、翼長、虹膜顏色等特徵皆可能不同,我們稱之為表型 (phenotype) 的多樣性。收集物種在不同時空下的標本,是研究大尺度生物適應與環境變化的基礎。

近年,有一項研究測量了芝加哥從一九七八年以來,共七萬多隻、五十二種窗殺鳥類標本的形態,發現這四十年來,鳥類體型正逐漸變小,且翅膀變長。這可能反映了逐漸攀升的夏季高溫,因為較小的身體有利於散熱,較長的翅膀則會提高能量的使用效率。

平常在野外觀察,我們比較會注意到「物種」和「數量」的變化,博物館的抽屜則讓我們看見「個體」的差異。那些形態的細微變動,密切連繫著鳥類與環境的相互作用。例如嘴喙形態與食性有關,翅膀形態與飛行和移動範圍有關,兩者結合來看,則關乎鳥類傳播植物種子的能力。因此,從生態功能的角度來說,即使一地的物種組成沒有太大改變,但個體的形態變化,仍會對鳥群的整體功能結構產生影響。

將白頭翁標本排在一起,可以明顯觀察到個體間的差異,許多細節是僅憑野外觀察不容易注意到的。

此外,長期的標本累積,也能幫助我們了解標本自身的變化。雖然標本看似將鳥兒定格在特定的時空,但鳥類死亡後肌肉會鬆弛,解剖大體會改變骨骼結構,乾燥過程皮毛會收縮,羽毛放久會褪色……以上種種因素,都使標本與活體的觀測存在誤差。累積足夠的標本,使我們得以比對生命兩端的差異,進行校準。例如,有些鳥類繫放手冊會附上標本與活鳥的翼長換算公式,即是透過大量標本歸納出的結果。這使得標本能以更精準的方式,加入到田野調查的數據中,讓死亡的鳥再次加入活生生的世界。

新方法,新發現

過去利用鳥類標本的研究,主要是做形態上的分析,而隨著方法與技術的革新,我們有機會從鳥類標本上讀取到新的訊息,讓舊標本發揮過去意想不到的價值。

標本是「鳥類生活」的時空膠囊,記錄著一時一地鳥類生態的種種細節。例如,分析鳥類標本羽毛或蛋殼中的污染物質(如 DDT、重金屬),可以重建環境污染的歷史。在一項研究中,科學家以光度反射數據作為指標,量化了沉積在羽毛表面的黑炭微粒,對橫跨一百三十五年、超過一千三百件來自美國工業地區的鳥類標本進行分析,發現過往研究可能低估了工業時代早期空氣污染的程度。而標本上的羽毛,正好彌補了一九五〇年代以前環境採樣的缺口。

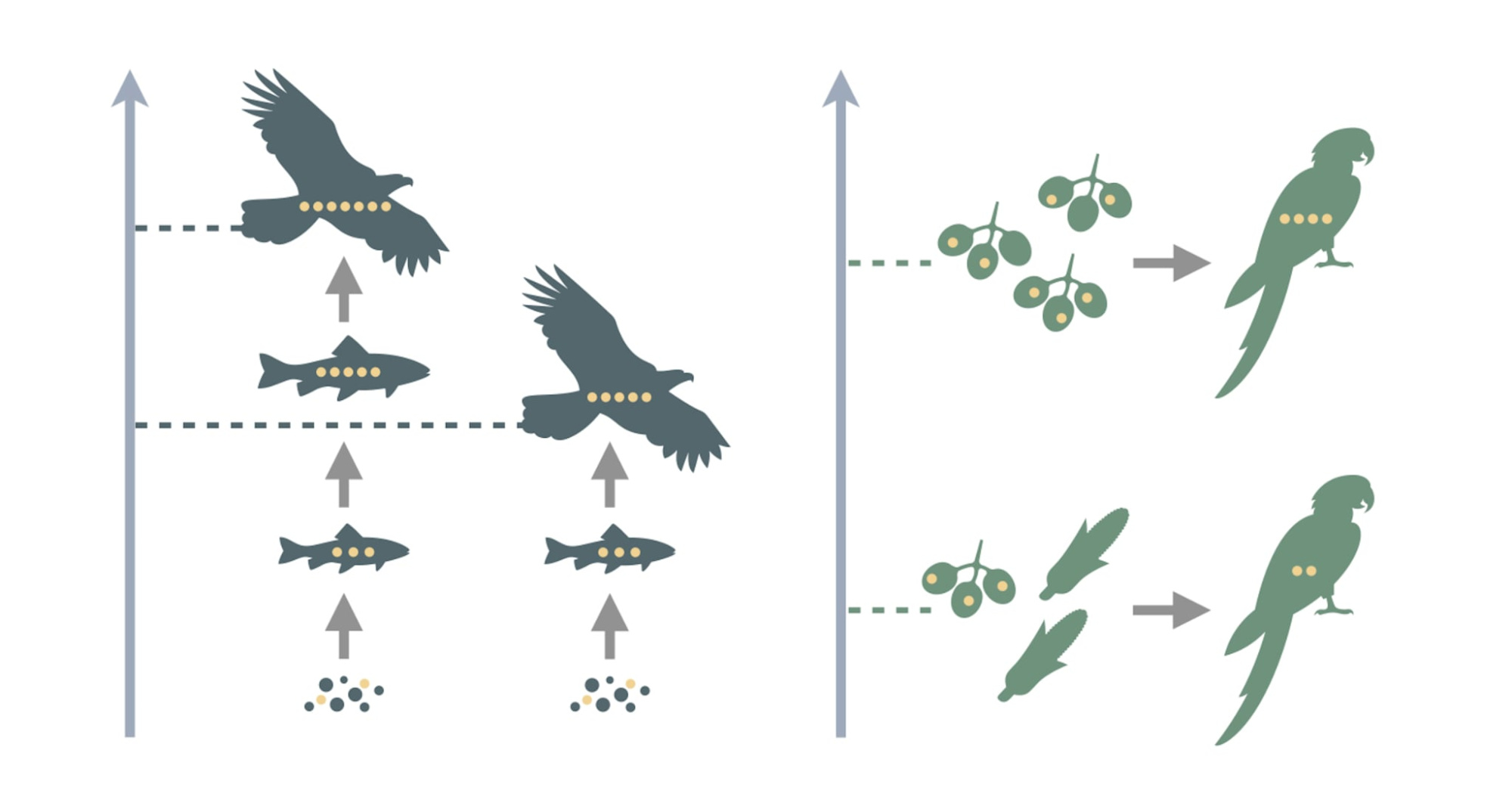

除了污染物,羽毛和骨骼中的穩定同位素(如碳、氮、氫、氧同位素)也能揭示鳥類的覓食習性、生長環境,乃至遷徙路徑。我們不妨把穩定同位素想像成一個個特殊的戳印,印章的墨水來自鳥類攝取的食物,不同食物留下的墨水深淺各異。假如一隻鳥愛吃蟲,體內氮元素印章的戳印就會比吃果實的鳥深一些。各地的水源也帶著不同的氫和氧的印章,追蹤這些戳印就像翻看鳥類的護照,能推測出一段時間之內的活動範圍。此外,這些戳印還會在食物鏈中累積,營養階層越高,戳印的顏色越深(累積的穩定同位素比例越高),能幫助我們了解食物網的結構變化。

一些不易代謝的物質(如重金屬、穩定同位素等)在生態系統中會隨著生物代謝與食物鏈累積、傳遞,可用以估算生物的營養階層或飲食來源比例

一項夏威夷海燕 (Pterodroma sandwichensis) 的研究,分析了考古遺址中出土的古代海燕骨骼與近代標本的氮同位素變化,發現過去三千年來,海燕的食物來源與營養階層一直沒有太大變動。直到約一百年前,氮同位素的數值突然下降,意味著牠們的食物來源,有越來越高比例來自食物鏈中較低階層的生物,這極可能是工業化漁業過度捕撈的結果,反映人類活動在短時間內,便能對海洋生態造成顯著影響。

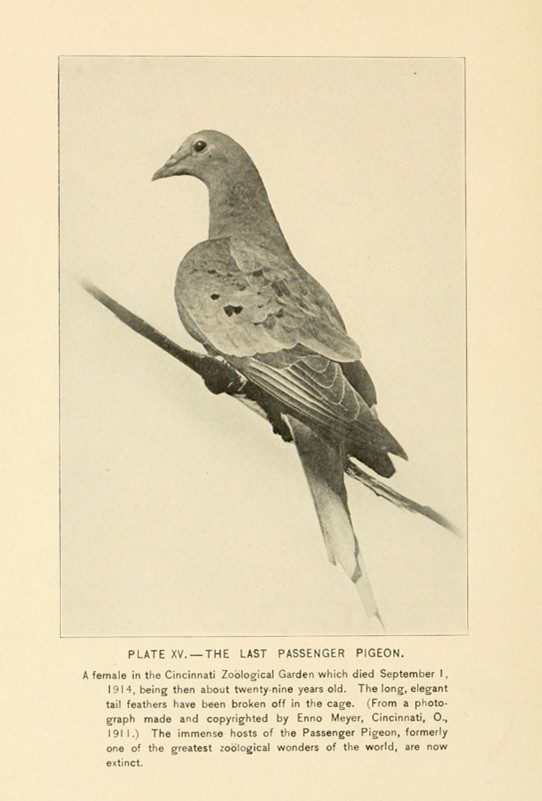

新的基因分析技術,能使鳥類標本帶來一些更細緻複雜的故事。二〇一四年由台灣與美國學者合作發表的旅鴿 (Ectopistes migratorius) 研究,利用新開發的 DNA 萃取技術,從已經滅絕的旅鴿標本身上,獲取了比以往更長、更完整的基因序列,發現牠們的數量曾經歷過劇烈起伏。研究進一步比對族群波動與橡實(旅鴿的主食)產量及適存棲地的歷史變動,指出「暴發—崩落」式的族群動態,使旅鴿在面對人類高強度的獵捕時,顯得特別脆弱,最終在二十世紀初走向滅絕。

旅鴿曾經是全球數量最多的野鳥,現在我們只能瞻仰博物館中的標本。這不僅是牠們存在過的證明,也可以透過新的科技,訴說新的故事,讓我們在另一種相遇中,彌補滅絕的遺憾。

世上最後一隻旅鴿瑪莎 (Martha),於一九一四年九月一號午後在辛辛那提動物園過世。

另一種群聚:數位博物館

博物館是鳥類的跨時空群聚之地,它不單純只是標本存放的空間,也透過系統化的收藏與管理,讓標本成為可信賴、可檢索的科學資料,提升被檢閱與運用的機會。

在數位時代,線上資料庫也成為另一處標本的群聚之地。數位化的資料有更多元的類型與來源,且便於傳播、修正與更新,補足實體標本應用上的侷限。去年,台灣團隊發表於 Scientific Data 的資料論文〈Combining citizen science data and literature to build a traits dataset of Taiwan’s birds(結合公民科學資料與文獻建立的台灣鳥類性狀資料集)〉,匯整了四百五十四種台灣鳥類的性狀(1)資料集,其中除了博物館的鳥類標本,還結合了鳥類繫放資料庫、專家意見、公民科學資料,以更全面的視角呈現台灣鳥類的樣貌。

這份台灣鳥類性狀資料集,已經上傳到全球生物多樣性資訊機構 GBIF (Global Biodiversity Information Facility) 。在這個系統中,世界各地的學者會將各自關注的生物資料,以標準化的統一格式匯聚到雲端空間,彷彿重新擬造一個地球生態系。它讓紛雜、巨量、來源各異的生物多樣性資料,能以一致的方式被大眾自由分享與運用。台灣鳥類的標本資料在這之中是非常微小的存在,但也正是在這樣的群聚之地,鳥類標本得以從沉睡中甦醒,跨越了時空,跟其他物種、生態環境,以及我們所有人產生連結。

台灣鳥類性狀資料集彙整的性狀數據包含留遷狀態、形態特徵、覓食生態、棲地與海拔分布、領域行為、繁殖特性及生態系調節服務等七個面向。預期可應用於功能多樣性、以性狀為基礎的群聚生態學、生態系功能等領域,並作為保育決策的參考。

*註解:

(1) 性狀 (traits):指影響生物生存表現的特徵,能一定程度反映生物的演化歷史、與環境的相互作用,以及潛在的生態系統服務,是生物多樣性的重要組成部分。

*延伸閱讀:

(1) 李壽先教授於臉書「臺師大生態演化組」社團中的研究分享:〈鳥類性狀百年來的變化正在改變鳥類群落功能的多樣性〉

(2) 國家地理〈被空汙染黑的鳥〉

(3) 泛科學〈曾經有50億鳥口的「旅鴿」,遺傳多樣性卻低得嚇死人?〉

*參考資料:

• Weeks, B. C., Willard, D. E., Zimova, M., Ellis, A. A., Witynski, M. L., Hennen, M., & Winger, B. M. (2020). Shared morphological consequences of global warming in North American migratory birds. Ecology Letters, 23(2), 316-325.

• Zimova, M., Weeks, B. C., Willard, D. E., Giery, S. T., Jirinec, V., Burner, R. C., & Winger, B. M. (2023). Body size predicts the rate of contemporary morphological change in birds. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(20), e2206971120.

• DuBay, S. G., & Fuldner, C. C. (2017). Bird specimens track 135 years of atmospheric black carbon and environmental policy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(43), 11321-11326.

• Wiley, A. E., Ostrom, P. H., Welch, A. J., Fleischer, R. C., Gandhi, H., Southon, J. R., ... & James, H. F. (2013). Millennial-scale isotope records from a wide-ranging predator show evidence of recent human impact to oceanic food webs. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(22), 8972-8977.

• Hung, C. M., Shaner, P. J. L., Zink, R. M., Liu, W. C., Chu, T. C., Huang, W. S., & Li, S. H. (2014). Drastic population fluctuations explain the rapid extinction of the passenger pigeon. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(29), 10636-10641.

• Fu, S. W., Feng, M. C., Chi, P. W., & Ding, T. S. (2024). Combining citizen science data and literature to build a traits dataset of Taiwan’s birds. Scientific Data, 11(1), 1076.

|關於作者

馮孟婕,一九九四年生,台大森林所畢。曾獲林榮三文學獎、梁實秋文學獎與建蓁環境文學獎等。寫作皆以鳥類為主題,創作計畫獲文化部青創獎勵、流浪者計畫,以及國藝會補助。感興趣的領域包含自然文學、鳥類學、解剖學、鳥類民俗文化、博物學史等。現投注於環繞鳥類的書寫、繪圖、生態調查與標本製作。